영혼까지 팔았으나 남는 것은 별로 없는 소렐의 후손들

스탕달이 소설 <적과흑>을 통해 창조했던 쥘리엥 소렐 류의 인물은 시대와 장소를 막론하고 인기 만점이다. 이들은 불우한 환경에서 자랐으나 탁월한 재능과 우수 넘치는 외모를 지니고 있으며 무엇보다 엄청난 출세주의자라는 공통점을 갖고 있다. 물론 시대와 상황에 따라 다양하게 변형이 이뤄지고 있으나 이들의 기본적 특징은 엄청나게 이기적이면서도 지독한 자기연민에 사로잡혀 있다는 데 있다. 소렐 만해도 레날 부인과 마틸드 같은 여인들뿐만 아니라 자신의 주변에 있는 대부분의 등장인물들을 출세를 위한 도구로 여기고 있으면서도 소설 말미의 참회의 순간 이전에는 그다지 미안한 마음을 갖지 않는다.

왜냐하면 소렐이 보기에는 재능 넘치지만 불우한 출생환경 때문에 고생을 해야 하는 자신이 별반 재주 없지만 타고난 신분과 부유함으로 행세하는 이들을 그 정도 이용해 먹는 것은 당연한 노릇이니까. 처음 한두 번은 자책감을 갖기도 하지만 결과적으로 가장 불쌍한 것은 자기 스스로라고 합리화하며 작심한 듯 남의 마음을 이용해 먹는 그들의 얍삽한 이기주의가 인기 있는 것은 예나지금이나 세상이 별로 공평하지 않다는 전제가 있기 때문에 가능한 것일 것이다.

남성이건 여성이건 간에 하류층이 역경을 극복하고 출세하는 이야기는 매우 고전적인 테마다. 우리나라만 해도 ‘바보온달’을 필두로 얼마나 많았던가. 그러나 근현대 사회에 가까워지면서 이런 인물들이 법률적이거나 도덕적 의미의 ‘죄’에 얽히고 그로 인해 파멸하는 구조가 반복적으로 나타나고 있다. <적과흑>의 소렐의 경우도 간통과 살인을 저지르고 단두대의 이슬로 사라진다.

1950년대 미국영화인 <젊은이의양지>이 영화의 원작의 제목은 매우 의미심장하게도 <미국의 비극>이다.) 에서도 상류사회 진입을 눈앞에 둔 몽고메리 클리프트가 결국 과거의 애인을 살해하고 파멸한다. 90년대 중반 만들어진 동명의 한국 드라마에서도 이와 유사한 이야기 구조는 반복되었다. 기억이 희미하지만 가난한 탄광촌 출신으로 서울에서의 출세를 꿈꾸던 주인공 이종원의 짧은 성공과 그를 위한 배신, 그리고 좌절이 그려졌던 것으로 기억된다.

이와 같이 불우한 주인공이 성공을 위해 인격적으로 망가지고 결국 그로 인해 파멸하는 것은 근대 이후의 사회가 기본적으로 급격한 신분상승이 가능해졌기 때문에 가능한 것이기도 하지만 또한 신분상승이 여전히 어려우며 얼마나 많은 질시의 눈에 시달리는지를 보여주는 것이기도 하다. 벼락출세한 인물들은 여전히 무엇인가 부정한 방법을 저질렀을 것이라는 의심을 받아야 한다. 하류계층에게는 저만 아는 놈이라는 질시를, 상류계층에게는 교양 없는 졸부라는 무언의 멸시를 받기 십상이다. 작년에 조용히 개봉했던 <나는영국왕을섬겼다>라는 체코 영화를 보면 독특한 상황이 하나 나온다. 평생 백만장자가 꿈꾸길 바라며 수단방법을 가리지 않던 주인공 디떼가 막상 그렇게도 꿈꾸던 부자(호텔 주인)가 되자마자 공산주의 혁명이 일어나 호텔을 몰수당하게 된 것이다.

그런데 여기서 다른 백만장자들은 감옥에 보내졌으나 자신은 호텔만 몰수당한다는 것을 알고 디떼가 항의하는 일이 벌어진다. 부자가 되었으나 부자라는 것을 인정받지 못하는 상황인 것이다. 결국의 그의 항의(?)가 받아들여져 감옥에 수감되지만 부자들은 감옥에서도 주인공을 자신들의 무리에 끼워주지 않는다. 코믹하기도 하지만 허탈하기 짝이 없는 경우인 것이다. 이 영화에서 디떼는 가난했던 젊은 시절 잔돈을 뿌리며 이에 반응하는 사람들을 훔쳐보곤 한다. 그만큼 그는 돈의 힘을 믿었고 찬양했으나 정작 부자가 돼서는 그것이 자신의 삶에 의미가 없어지는 상황에 처하는 것이다. 평생 돈과 성공을 따라다녔던 그에게 이것은 무엇보다 잔인한 형벌이다.

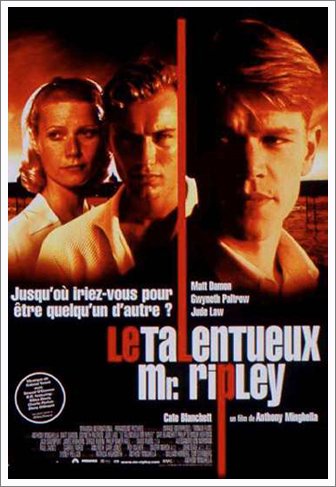

성공을 위해 무엇이든 저지르는 인물로 극단에 가 있는 인물은 <태양은 가득히>, <리플리> 등으로 영화화 되어 유명해진 톰 리플리다. 패트리셔 하이스미스가 만들어낸 이 인물은 비교적 성공적이었던 영화화 덕분에 우리나라에도 잘 알려져 있지만 하이스미스가 리플리를 주인공으로 삼았던 작품이 다섯 편이나 된다는 것은 모르는 이들이 더 많다. 이 영화들의 원작인 <재주꾼 리플리>와 이후에 발표된 ‘리플리 시리즈’에서 주인공 리플리는 <태양은 가득히>의 결말과 다르게 경찰을 따돌렸을 뿐 아니라 이후에도 다양한 범죄에 얽히며 때로는 악의 입장에서, 때로는 선의 입장에서 속고 속이는 게임을 계속해 나간다. 리플리는 자신의 생존과 욕망을 위해서 카멜레온처럼 변신해 나간다.

이 작품의 성공은 심리학에서 이른바 ‘리플리 효과’라는 말을 만들어 냈는데 이것은 자기의 실제 현실을 부정하고 스스로 믿고 싶은 상황을 진짜인 것처럼 행동하는 양식이라고 한다. 가족도 재산도 없는 리플리는 거침없이 사는 부잣집 후계자인 친구 디키를 부러워하다가 그를 죽이고 그의 재산과 신분을 훔치려하고 부분적으로 ‘성공’한다. 그러나 리플리 역시 이후의 시리즈에서 계속 경찰의 추적과 범죄의 위협 속에 지낸다는 점에서 완전한 성공을 거뒀다고 보기는 힘들겠다.

대중예술이건 순수예술이건 윤리적 근거에 의해 만들어지는 만큼 죄에 한발 담가버린 주인공을 구제하기는 힘든 노릇이다. 그럼에도 불구하고 이런 친구들이 시시때때로 등장해서 인기몰이를 하는 까닭은 누구나 실제의 자신이 아닌 자신이 꿈꾸는 누군가로 단숨에 변하고 싶기 때문일 것이다. 지금의 부박한 내가 아닌 저 높은 곳에 있는 누군가로 산다면 얼마나 행복할까. 이런 상상은 누구나 한다. 그리니 나폴레옹처럼 되고 싶었던 목수의 아들 소렐을, 호텔주인이 되려했던 벨보이 디떼를, 백만장자의 후계자가 되고 싶었던 천애고아 리플리를 일방적으로 혐오하긴란 쉽지 않은 노릇이다. 물론 현실에서. 이런 친구들이 여동생에게 접근한다면 눈 부릅뜨고 경계하긴 해야겠지만 말이다.

댓글

댓글 쓰기